L'impatto, i soccorsi e la chirurgia

Ho il sorriso stampato in faccia mentre risalgo due gradini alla volta la lunga scalinata che porta alle Nungnung Waterfalls, nel cuore dell’isola. Il mototassista di Grab (l’Uber indonesiana) mi aspetta alle 16 in punto in cima al sentiero. Ho il fiatone e sono ancora zuppo e infreddolito per il bagno nelle cascate quando risalgo sullo scooter, direzione Ubud. Il piano è tornare il prima possibile all’ostello per recuperare lo zaino e spostarmi a Denpasar poco dopo il tramonto. L’ironia del destino è che a Denpasar ci sarei arrivato ancora prima del previsto, ma non sulle mie gambe.

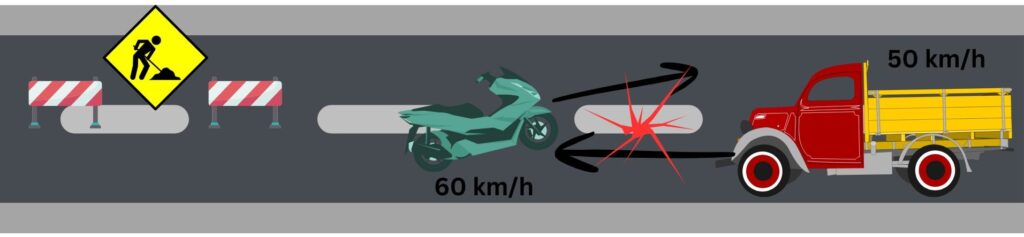

Alle 16.22 il mototassista K. supera a destra (in Indonesia si guida a sinistra) un’area di lavori in corso in una zona rurale. Per ragioni non ancora chiarite ci troviamo ancora contromano quando, cinquanta metri più tardi, con la coda dell’occhio scorgo un camion rosso venirci incontro a velocità sostenuta. Gli istanti che seguono resteranno per sempre impressi nella memoria ed è impossibile rievocarli senza provare un brivido freddo lungo la schiena. Lo scooter sterza bruscamente verso sinistra. Il camion prova a scansarci ma l’impatto è inevitabile. Una gigantesca macchia rossa sfrecci a pochi centimetri dalla mia faccia quando sento un fortissimo squarcio alla gamba destra.

Poi, il volo, che nella mia percezione dura un’eternità. Proiettato in avanti, striscio per oltre 5 metri sull’asfalto prima di urtare il marciapiede.

«Sta succedendo davvero», penso. «Credo che il viaggio sia finito qui. Non vedrò Lombok o l’isola di Komodo». Sono quasi infastidito. Mi metto subito a sedere con il cuore in gola per l’adrenalina. Quando guardo giù non vedo una gamba, ma un arto alieno: una massa di muscoli, ossa, legamenti senza forma che non mi appartiene.

Un geyser di sangue inizia a zampillare da quello che fino a qualche secondo prima era il mio ginocchio. Il driver è già tornato in sella alla moto, illeso: fissa lo squarcio nella gamba con un’espressione di shock che non scorderò mai. Gli urlo di aiutarmi: «Ambulanz sekarang, permisi» (Ambulance now, please). Ma lui non reagisce. Ha il vuoto negli occhi. Prima che io riesca a dire altro lo vedo sfrecciare via, senza voltarsi indietro.

Abbandonato come un cane, capisco che tutto sta per finire su un anonimo marciapiede dell’Indonesia, a migliaia di chilometri da casa. Tremo come una foglia ma mi sforzo di non svenire. Raccolgo tutte le energie che ho in corpo per sbracciare alle auto che passano, fino a radunare attorno a me un capannello di cinque, sei persone. Mi guardano come se fossi spacciato. C’è addirittura chi filma da lontano senza il coraggio di avvicinarsi.

Passano dei minuti prima che un signore sulla sessantina si decida a chiamare i soccorsi. Noto che indossa una giacca a vento: gli chiedo di cedermela e la stringo a mo’ di laccio emostatico sull’arteria femorale per frenare l’emorragia. Quello sconosciuto potrebbe essere mio padre: mi stringe la mano e prova a rassicurarmi, con gli occhi lucidi. «Don’t worry, they’re coming». L’attesa dell’ambulanza, però, sembra infinita.

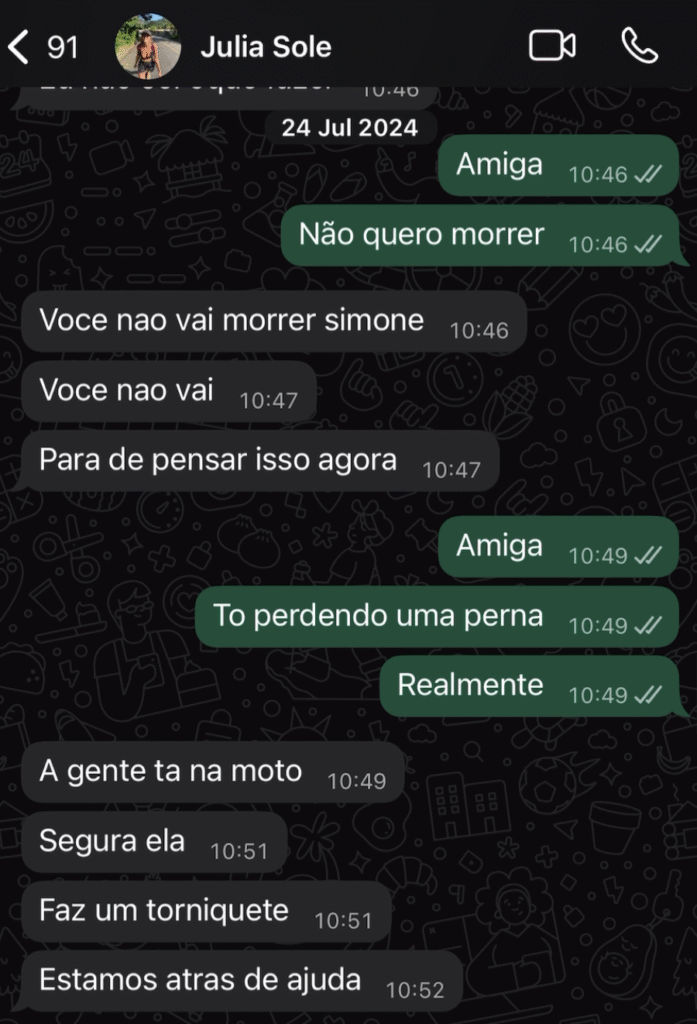

Alle 16.28 mando la mia posizione in tempo reale alla mia amica brasiliana, Julia, che si trova nel nord dell’isola con il ragazzo, a due ore e mezza di curve: «Ambulance, please. Amiga, não quero morrer». Dieci minuti dopo arrivano i soccorsi.

Il trasporto è traumatico: ad ogni curva o dosso sulla strada le ossa entrano ed escono dalla gamba. Mordo una coperta per il dolore, mentre un’infermiera preme forte sulla coscia, aiutata dal signore. Julia intanto mi tiene compagnia a distanza: è già saltata in moto per raggiungermi. Sua madre -il mio vero angelo custode di queste primissime ore- è in linea da Rio de Janeiro con la mia assicurazione sanitaria per attivare l’assistenza.

Alle 16.42 arrivo in quella che sembra essere una piccola clinica di campagna. Mi parcheggiano nella sala di attesa, in attesa di un triage che non arriva. Chiedo all’infermiera dell’ambulanza di restare al mio fianco a comprimermi la coscia. Mi bastano pochi minuti per capire non solo che non verrò operato in quella struttura ma che i medici non hanno alcuna intenzione di portarmi in un ospedale vero. Urlo, piango e mi dimeno per oltre mezz’ora: «Send an helicopter please, I need surgery now». Provo a spiegare che i soldi non sono un problema, che ho un’assicurazione sanitaria, ma la dottoressa di turno dice che non può farci niente. Non ci sono ospedali in zona, né tanto meno elicotteri.

Sono le 17.15 quando due agenti di polizia entrano nella clinica, allertati da testimoni sul luogo dell’incidente. Stringo la gamba a uno di loro: «Please, please, I could be your son, please, don’t let me die here». In lui si smuove qualcosa, inizia a piangere e promette di aiutarmi. Dopo quindici minuti sono su una nuova ambulanza, diretto a un ospedale pubblico. Inganno il tempo videochiamando una delle persone più importanti della mia vita: mi sforzo di ridere e di restare vigile. Stavolta sono i poliziotti a reggermi la gamba durante il tragitto.

Alle 17.39 arrivo all’RSD Mangusada, appena fuori Denpasar. I soccorritori dell’ambulanza aspettano che gli agenti di polizia se ne siano andati prima di affidarmi al triage del pronto soccorso. Alcune settimane più tardi scoprirò il perché. Gli autisti avevano ricevuto l’ordine dal personale della guardia medica di dichiarare il falso sui miei ultimi spostamenti: nella raccolta dell’anamnesi diranno di avermi raccolto sul luogo dell’incidente alle 17.30, omettendo i 45 minuti di permanenza alla clinica. Quando i miei futuri avvocati si presenteranno in guardia medica minacciando ripercussioni legali, i medici produrranno una lettera di dimissione farlocca, compilata e firmata sul momento.

La sala di attesa del pronto soccorso sembra un campo di battaglia: ci sono molti feriti. Tra di loro anche un italiano sulla trentina: «Bring me my wife», urla. Gli infermieri sono talmente occupati che ignorano le mie richieste di aiuto. Uno di loro si avvicina solo per dirmi, con voce severa e un ghigno di beffa: «You tourists never learn. Motorbikes are dangerous. You will die now». Provo a rispondergli ma non ho le forze. Il dolore inizia a essere molto più intenso: il picco di adrenalina è passato. Sono passate ormai quasi due ore dall’incidente e non ho avuto neanche un paracetamolo.

Dopo qualche minuto lo stesso infermiere ritorna dicendomi che dovrà girarmi la gamba per comprimere l’arteria rotta. «Please give me some morphine, at least». Mi risponde che non ce l’hanno, ma dopo qualche minuto ritorna con del fentanyl. Ironia del destino: dopo aver più volte scritto e parlato di fentanyl nel 2024, tocca a me provarlo in prima persona. Non passano neanche tre secondi dall’infusione e vogliono già ruotarmi l’arto. Chiedo almeno un pezzo di legno da mordere durante la manovra. Il dolore che provo è il più acuto mai provato in vita mia: ancora mi si gela il sangue al ricordo. Urlo, piango e mordo l’abbassalingua fino a spezzarlo.

Alle 18.40 mi portano a fare i raggi, ma nessuno mi dice nulla sulle tempistiche della chirurgia. La gamba intanto continua a perdere sangue. Devono sostituirmi la traversa ogni venti minuti. Poco prima delle 19 sento una voce familiare avvicinarsi. È la mia amica Julia. Appena mi vede corre ad abbracciarmi, in lacrime. Stringere le sue mani e quelle del suo ragazzo mi dà forza. Non sono più solo. Arrivano proprio nel momento in cui ne ho più bisogno. Sento la gola secca, la vista è annebbiata è la coscienza inizia a venir meno. Chiedo a Julia di chiamare le infermiere.

Quando mi misurano la pressione, sono spaventate: una fa segno all’altra di non tradurre. «Lima puluh, tiga puluh», sento bisbigliarle. (50/30) La frequenza cardiaca è schizzata a 150 bpm. Mi mettono subito due accessi venosi, 500 cc di fisiologica e ringer lattato per lato, ma i liquidi non bastano. Julia mi compra due bottigliette di succhi freddi, che mando giù in meno di dieci minuti. Intanto mi viene messa una maschera di Venturi per l’ossigeno, come da protocollo per le manovre di resuscitation (shock emorragico classe IV).

Poco dopo arriva una sacca di sangue, la prima di sei. Inizio a riprendermi. Julia giura che sto recuperando anche un po’ di colore. Intanto provo a muovere le dita del piede, ma niente. Non si schiodano di un millimetro. La gamba sembra un blocco di marmo. Ho il terrore di avviarmi verso una sindrome compartimentale, con compressione delle strutture nervose. Julia prova a sorridermi rassicurante, ma ogni volta che può va a piangere dietro a una colonna. Chiede di parlare con i medici almeno tre volte per sapere a che ora sarò operato, ma nessuno sa dirle nulla.

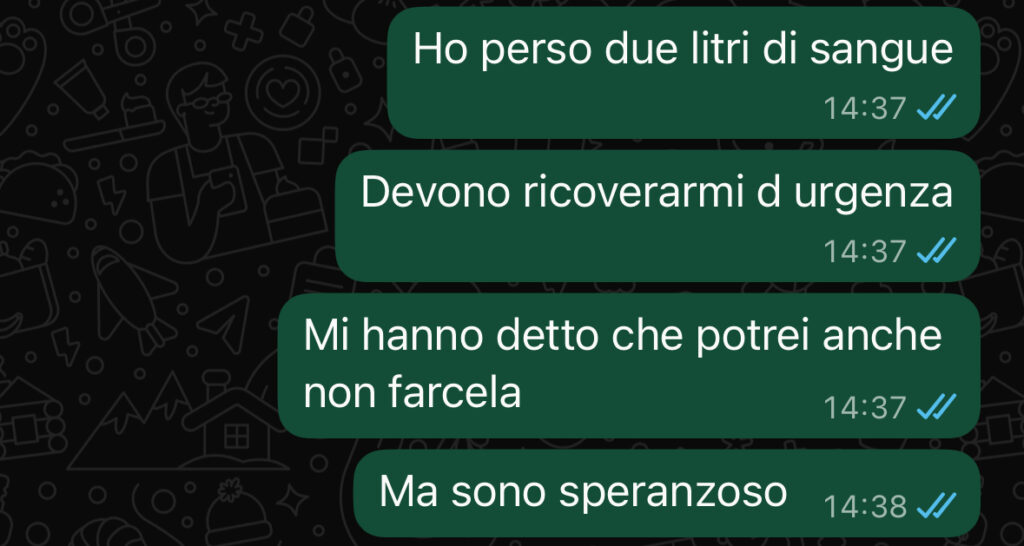

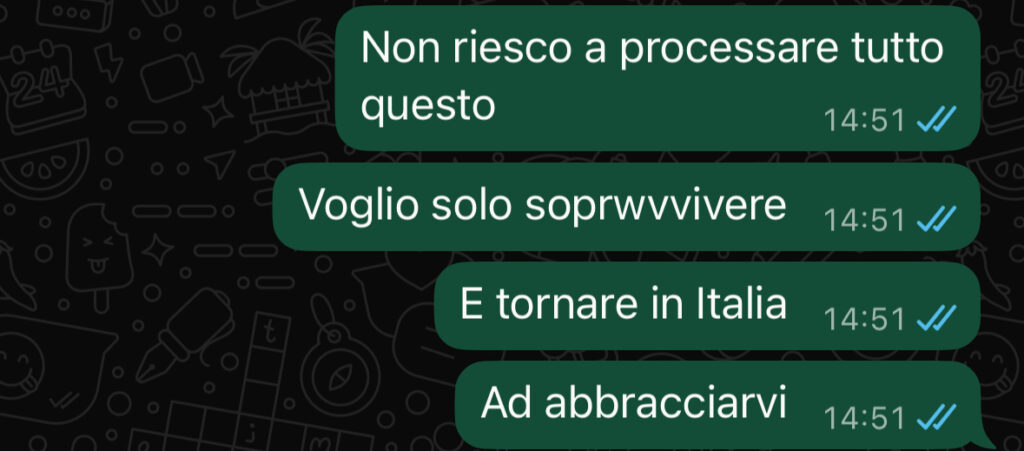

Io, nel mentre, inizio a scrivere messaggi a raffica sui vari gruppi Whatsapp di amici. «Ho perso due litri di sangue, devono operarmi d’urgenza», «Vi giuro che sto lottando. Sto provando a non svenire», «Mi hanno detto che c’è il rischio di non farcela, ma sono speranzoso», «Ok, ragazzi. Vi voglio bene. E voglio che stiate tranquilli».

Arrivano le prime videochiamate. Vedere l’impotenza dei miei amici dall’altra parte dello schermo mi uccide. Mi mandano forza: «Andrà tutto bene, un giorno sarà solo un ricordo di cui scherzare». Cercano di nascondere lo shock nel vedermi bianco come un lenzuolo con la maschera di ossigeno. Sono passate ormai quattro ore dall’incidente ma non ho ancora trovato la forza di chiamare i miei. All’improvviso, come se stesse iniziando a percepire qualcosa, arriva una telefonata di mia madre. Per non farla preoccupare rispondo: chiede perché non riesce ad accedere a Facebook. Non ho le forze per spiegarglielo e non voglio che senta i rumori del pronto soccorso. Taglio corto dopo alcuni secondi di conversazione. «Sei strano. Sicuro sia tutto OK?», mi chiede prima di riattaccare.

Julia mi convince ad affrontare la realtà. Non posso tenere nascosta una così grande. Ho bisogno della mia famiglia. La richiamo con la voce strozzata: «Mamma, in effetti non è tutto OK». A turno mi chiamano tutti. La prima reazione di mia sorella è un grido di disperazione: «Perché? Perché tutte a me? Cosa cxxxo ho fatto di male nella vita per meritarmi tutto questo?». Gli altri miei fratelli provano a mantenere la calma. Poco dopo le 22 locali arriva la notizia che non ci sono chirurghi a disposizione. Mi avrebbero trasportato in un altro ospedale per l’operazione, ma non si sa quando. «Non prima delle cinque di mattina», dice un infermiere. Il pensiero di dover aspettare altre sei ore mi uccide.

Julia, intanto, coordina tutte le procedure burocratiche con la compagnia di assicurazione. Ad aiutarla c’è sua madre da Rio de Janeiro. Per dieci ore consecutive fanno telefonate e scrivono e-mail. L’ospedale chiede prova di avvenuto pagamento per ogni singola sacca di sangue e fiala di fentanyl che ricevo.

Dopo sei ore dall’incidente mi somministrano la prima dose di antibiotico per scongiurare la sepsi. Nonostante le sacche di liquidi e di sangue dal catetere non esce neanche una goccia di urina. Sono in blocco renale. Le ore da mezzanotte alle tre sono le più difficili. Il PS si svuota e resto io su una barella con Julia a tenermi la mano. Il telefono non smette di squillare. Alle due ho l’ultima videochiamata con mia madre, la più straziante. Ho appena firmato il consenso informato per il trasferimento e l’intervento, in cui accetto un rischio di morte di circa il 50%. «Sono sereno. Qualunque cosa succeda vi voglio bene. Vi ringrazio per questi ventinove anni insieme».

Non sono frasi fatte. Inizio a sentire davvero una serenità dentro di me. Mi dico che forse il mio destino è già scritto. Ce la metterò tutta per sopravvivere. Lo devo ai miei familiari e ai miei amici. Ma non tutto può essere sotto il mio controllo.

Con Julia che mi tiene ferma la coscia il trasferimento è meno doloroso e traumatico del previsto. Ma all’arrivo al Murni Teguh Hospital di Denpasar (03.30 del mattino circa) c’è una nuova complicazione. Dalla reception vogliono un pagamento upfront da parte dell’assicurazione. L’autorizzazione ci mette un’ora e mezza ad arrivare. Io intanto sono distrutto: per l’effetto congiunto di fentanyl e benzodiazepine sto per addormentarmi. I medici dicono a Julia di tenermi sveglio. Lei riproduce Von Dutch di Charli Xcx a ripetizione. La nuova ossessione nella mia Brat Summer 2024. Ballo con le braccia e rido pensando a quanto sia assurda ma bella la vita. Julia invia il video di me che ballo a tutti i miei amici su un gruppo whatsapp creato ad hoc per gli aggiornamenti, “Simone News”.

È il mio ultimo saluto prima dell’intervento. Poco prima delle cinque di mattina mi chiamano in sala. Tremo per il freddo e la paura. Prima di cedere all’anestesia passo in rassegna i volti più importanti della mia vita. Mio nipote Leo, i miei migliori amici. Con la testa sono a Nocera Inferiore quando la coscienza inizia a venire meno. «Addio», penso. «Arrivederci», spero. Sono pronto.